Vor fast 80 Jahren baute Konrad Zuse den ersten Computer der Welt – in Berlin. Heute ist die Stadt ein bedeutendes Zentrum der Digitalisierungsforschung

Die digitale Revolution beginnt am 12. Mai 1941 in einer Wohnung in der Methfesselstraße 7 in Berlin-Kreuzberg. Eine Handvoll Wissenschaftler schart sich um Konrad Zuses Versuchsmaschine 3, kurz: Z3. Im übermannshohen Rechenwerk und dem Relaisspeicher, breit wie eine Schrankwand, stecken rund 2600 gebrauchte Telefonrelais. Mit Altmetall und 35-mm-Filmstreifen hat Zuse daraus in jahrelanger Arbeit den ersten funktionsfähigen Digitalrechner der Welt zusammengebastelt. Er ist frei programmierbar und arbeitet in binärer Gleitkommarechnung. Speicherkapazität: 64 Wörter.

Wer heute auf dem Smartphone von einem Foto zum nächsten wischt, nutzt die Rechenpower von rund 30.000 Z3s. Und doch hatte Zuses Maschine bereits alles, was in Handy und Supercomputer heute steckt: Rechenwerk, Speicherwerk, Ein- und Ausgabe-Einheit, Steuerprogramme. Ein echter Geniestreich lag dabei in einer Vereinfachung: Der Ingenieur setzte nicht auf das übliche Dezimalsystem, sondern erfand die binäre Rechenoperation neu. Schalter ein: 1. Schalter aus: 0. „Zuse hat häufig betont, dass er als Bauingenieur zu faul war, mathematische Berechnungen durchzuführen, und dass er deshalb den Computer erfunden hat“, sagt Martin Grötschel, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Konrad Zuse bis zu dessen Tod 1995 regelmäßig getroffen hat. Jedes Jahr besuchte der Erfinder das nach ihm benannte Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin in Dahlem, dessen Vizepräsident Grötschel damals war. Noch im hohen Alter informierte er sich über den Stand der Forschung.

„Kurz vor seinem letzten Besuch hatte er Bill Gates getroffen“, erinnert sich Martin Grötschel. Der Microsoft- Chef war damals gerade mit Software zum reichsten Mann der Welt geworden. „Zuse sagte seinerzeit zu Gates: ‚Ich hätte nie gedacht, dass man mit Gebrauchsanleitungen Geld verdienen kann.‘ Er war eben Techniker und dachte, dass man nur mit ‚Blech‘ Geld verdienen könne.“

Zuse, der vor allem nach der erfolgreichen Präsentation der Z3 auch im Dienste der Nationalsozialisten forschte, kam nach dem Krieg zunächst nicht auf die Idee, seine Steuerungsprogramme patentieren zu lassen. 1962 lehnten die deutschen Gerichte dann seinen Antrag auf Patentierung der Rechenmaschine wegen „mangelnder Erfindungshöhe“ ab: Er habe keine Bauteile neu erfunden, sondern nur bestehende neu kombiniert. Grötschel sieht in Zuses gescheiterter Vermarktung seiner Ideen Parallelen zu heute: „Wir haben in Deutschland glänzende wissenschaftliche Erfolge, sind aber nicht gut in der Umsetzung der Erkenntnisse in marktfähige Produkte.“

Die digitale Transformation von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist in Berlin in vollem Gange. Digitalisierungsforschung wird heute dreimal stärker gefördert als noch 2017.

Gründer und Grundlagen

„Wir brauchen Gestalter, die ständig Dinge entwickeln, von denen vielleicht nicht alle funktionieren, andere aber riesige Erfolge werden“, sagt auch Volker Markl, der Leiter des Fachgebiets Datenbanksysteme und Informationsmanagement an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin). Unter seinen Studierenden sehe er diesen Gründergeist zwar immer häufiger. Doch er sagt: „Berlin könnte noch engagierter um gute Leute werben.“

Dabei ist Berlin schon jetzt die Gründerhauptstadt Deutschlands. Statistisch wird hier alle 20 Stunden ein Start-up gegründet, 2018 waren es 443. Ein gutes Drittel davon ist in Trendbereichen der digitalen Wirtschaft aktiv, bei Softwareentwicklungen, Finanztechnologien und Online-Marktplätzen. Und wer einmal Erfolg hatte, der gründet oft in Serie, stellte der „Berlin Startup Monitor“ von Google for Entrepreneurs und dem Bundesverband Deutsche Startups 2018 fest.

Die digitale Transformation von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ist in der Hauptstadt in vollem Gange. Das zeigt auch der „Deutschland-Index der Digitalisierung 2019“ des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer-Institut FOKUS. Er erklärt Berlin zum neuen Spitzenreiter unter den Bundesländern. Verbessert habe sich etwa die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen oder das Onlineangebot der Berliner Verwaltung. Vor allem aber werde die Digitalisierungsforschung dreimal stärker gefördert als noch 2017.

Handlungsbedarf sieht Volker Markl vor allem in der Grundlagenforschung. „Viele sehen Daten als neuen Rohstoff, wie Gold, das es nur zu schürfen gilt“, sagt er. „Dabei sollte man Daten eher als Produktionsfaktor sehen. Sie sind vergleichbar mit Boden, den man pflügen, düngen, gießen und managen muss, damit man daraus die beste Ernte ziehen kann.“ Als Direktor des Berlin Big Data Centers (BBDC) und Co-Direktor des Berliner Zentrums für Maschinelles Lernen (BZML) betreibt und koordiniert Markl Grundlagenforschung für die Digitalisierung in Berlin. Und da gibt es, um im Bild der Landwirtschaft zu bleiben, viel zu beackern: Wie reduziert man den Stromverbrauch und die Kosten der riesigen Datenspeicher? Wie müssen Computer konstruiert sein, um große Datenströme in Echtzeit berechnen zu können? Mit welchen komplexen mathematischen Verfahren können Daten vorsortiert werden, damit nicht alle gleichzeitig von der Festplatte in den Prozessor kommen? Und schließlich müssten dringend mehr Datenspezialist*innen ausgebildet werden, die sich mit dem Management und der Analyse von Big Data auskennen. Das BBDC bietet deshalb in Kooperation mit der TU Berlin spezialisierte Bachelor- und Masterstudiengänge an. Markl sagt: „Mit dem Berlin Big Data Center und dem Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen hat die Hauptstadt ein Alleinstellungsmerkmal: Wir erforschen die Daten, die Dateninfrastrukturen und die Algorithmen. Mit dieser kritischen Masse an Grundlagenforschung können wir wirklich etwas bewegen.“

Der nächste Schritt müsse der Aufbau einer deutschen, vielleicht sogar einer europäischen Dateninfrastruktur sein – mit Impulsen aus Berlin. Markls Vision: Diese sollte von Data Scientists nach einheitlichen Standards aufbereitet, kuratiert und möglichst frei zugänglich gemacht werden. Anonymisiert, wo es nötig ist. Kostenpflichtig, wo es gewünscht ist. Dazu eine Art Webshop für Algorithmen, mit denen Interessierte aus Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch aus den Bürgerwissenschaften die Daten auswerten und mit ihnen forschen können. „Das würde den Zugriff auf die Daten wirklich demokratisieren“, sagt Markl.

Berlin ist in den vergangenen Jahren ein Hotspot der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Erforschung der Grundlagen und Anwendungsbereiche digitaler Technologien geworden.

Virtuelle Papyrusrollen

Auch wenn Deutschland derzeit be ginnt, eine alle Wissenschaftsbereiche einbeziehende Nationale Forschungsdateninfrastruktur aufzu bauen, ist eine derart umfassende Dateninfrastruktur, wie Markl sie sich vorstellt, weiterhin Zukunftsmusik. Noch holt sich jede Firma, jedes Forschungsprojekt für die Datensammlung, -erfassung und -aufbereitung Informatiker*innen hinzu. „Für forschungsorientierte Mathematiker und Informatiker sind die Aufgaben in solchen Teams meistens nicht sehr spannend“, sagt Martin Grötschel. Er selbst treibt als Mathematiker seit Jahren eine große digitale Infrastruktur für die Geisteswissenschaften voran, die von der Telota-Initiative – kurz für „The Electronic Life of the Academy“ – bei digitalen Fragen unterstützt wird. „Geisteswissenschaftler verstehen unter Publikationen traditionell Bücher. Mein Ziel ist dagegen ein digitaler Wissensspeicher, aus dem mir Algorithmen alle Informationen in passgenauer Form auswerfen können“, sagt Grötschel. Er ist sicher: „Wenn Geisteswissenschaftler*innen sich damit auseinandersetzen, wie viel Information in ihren Daten steckt und was nötig ist, um mithilfe von Algorithmen Erkenntnisse zu generieren, können Projekte entstehen, die auch Informatiker*innen faszinieren und fordern.“

Ein Beispiel hierfür sei das Elephantine-Projekt der Papyrussammlung des Ägyptischen Museums Berlin. Expert*innen aus den Digital Humanities – den digitalen Geisteswissenschaften – entwickeln hier gemeinsam mit Physiker*innen, Informatiker*innen und Mathematiker*innen Methoden, um Papyrus- fragmente virtuell zu entfalten und so zerstörungsfrei lesen zu können. Dabei vernetzen sie das Wissen über die 4000 Jahre alten Kulturgüter.

Berlin ist in den vergangenen Jahren ein Hotspot der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Erforschung der Grundlagen und Anwendungsbereiche digitaler Technologien geworden. Da sind einerseits das bereits genannte Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen (BZML), das auch neue Erkenntnisse für die Geisteswissenschaften bringen soll, und das BBDC, dessen Etat das Ministerium für Bildung und Forschung gerade noch einmal aufgestockt hat, mit dem Ziel, diese beiden Institutionen zu fusionieren und zu verstetigen. Bereits seit 1994 fördert die Technologiestiftung Berlin das Innovationsklima in der Hauptstadt, zuletzt eröffnete sie mit dem CityLab im ehemaligen Tempelhofer Flughafengebäude ein interdisziplinäres Experimentierlabor für die Stadt der Zukunft.

Seit 2011 arbeitet das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft an einem besseren Verständnis der gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Begleiterscheinungen der Digitalisierung. Vier Berliner Fraunhofer-Institute bündeln seit 2016 ihre Expertise im Leistungszentrum Digitale Vernetzung und unterstützen Unternehmen bei der Transformation zur Industrie 4.0. Am Einstein Center Digital Future (ECDF) generieren Wissenschaftler*innen Ideen an den Grenzen der Disziplinen und stoßen Forschungsprojekte für digitale Infrastrukturen sowie in den Bereichen digitale Gesundheit, Gesellschaft, Industrie und Dienstleistungen an. Es wurde 2017 gegründet. Im selben Jahr öffnete das Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, das die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft erforschen und die Politik beraten soll. Seit 2018 bündelt das Dahlem Center for Machine Learning and Robotics an der Freien Universität Berlin vier Arbeitsgruppen zu Robotik, autonomen Automobilen, kognitiver und künstlicher Intelligenz sowie Logik und automatischen Beweisen.

2019 hinzugekommen ist Science of Intelligence, ein gemeinsamer Exzellenzcluster der TU Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin). Von der Psychologie über die Robotik bis zur Verhaltensforschung und Philosophie arbeiten hier Forscherteams gemeinsam daran, zu verstehen, was Intelligenz ist – und daran, neue intelligente Technologien in die Anwendung zu bringen. Die Liste renommierter Institute und Arbeitsgruppen ließe sich fortsetzen.

Die großen Herausforderungen der Zukunft werden soziotechnischer Natur sein. Wir brauchen die breite Perspektive des Einstein Center Digital Future, um diese Probleme anzugehen.

Matthew Chalmers, University of Glasgow

Vereint unter einem Dach

„Die Berliner Digitalisierungsforschung ist außerordentlich gut vernetzt, weil viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an mehreren Einrichtungen forschen oder beraten“, erklärt Odej Kao. Der Informatiker ist Professor für Komplexe und Verteilte Systeme an der TU Berlin und Vorstandssprecher des ECDF. „Die Berliner Institute sind keine getrennten Welten. Sie gehen in die Tiefe ihrer jeweiligen Forschungsfragen und das Einstein Center bietet ein Dach, unter dem sich alle treffen und vernetzen.“

Für das ECDF haben sich mehr als 30 Unternehmen und Organisationen, die vier Berliner Universitäten, die Charité-Universitätsmedizin Berlin und zehn weitere Berliner Forschungsinstitute in einer Public-private-Partnership zusammengetan, die vom Bund, vom Land Berlin und von mehr als 30 Unternehmen finanziert wird. 38 Professor*innen haben die Partneruniversitäten bislang an das ECDF berufen, 50 sollen es werden. Darunter sind bisher nur neun Frauen, was das verbreitete Missverhältnis der Geschlechter in der Digitalisierungsforschung widerspiegelt. ECDF-Professorinnen haben daher 2019 die Initiative „Women in STEAM“ gegründet, auch, um die Sichtbarkeit von Frauen im Kontext der Digitalisierung zu erhöhen.

Matthew Chalmers, Professor an der School of Computing Science der University of Glasgow, war Mitglied der internationalen Expertengruppe, die das ECDF im Frühjahr 2019 evaluierte. Was er in Berlin erlebte, habe ihn überrascht, sagt Chalmers: „Es ist sehr schwierig, die Kluft zu überbrücken zwischen Spezialisten, die sich mit den interaktiven und medialen Aspekten der Digitalisierung beschäftigen, und Experten, die sehr theoretisch oder technisch forschen. Die multidisziplinären Projekte des Einstein Center schaffen das ausgesprochen gut.“

Chalmers selbst beschäftigt sich mit Datenvisualisierung und Analysen, aber auch mit Datenethik. „Die großen Herausforderungen der Zukunft werden soziotechnischer Natur sein: Große datenzentrierte Systeme, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz bringen Vorteile, aber auch Bedrohungen mit sich. Wir brauchen die breite Perspektive des ECDF, um diese Probleme anzugehen.“

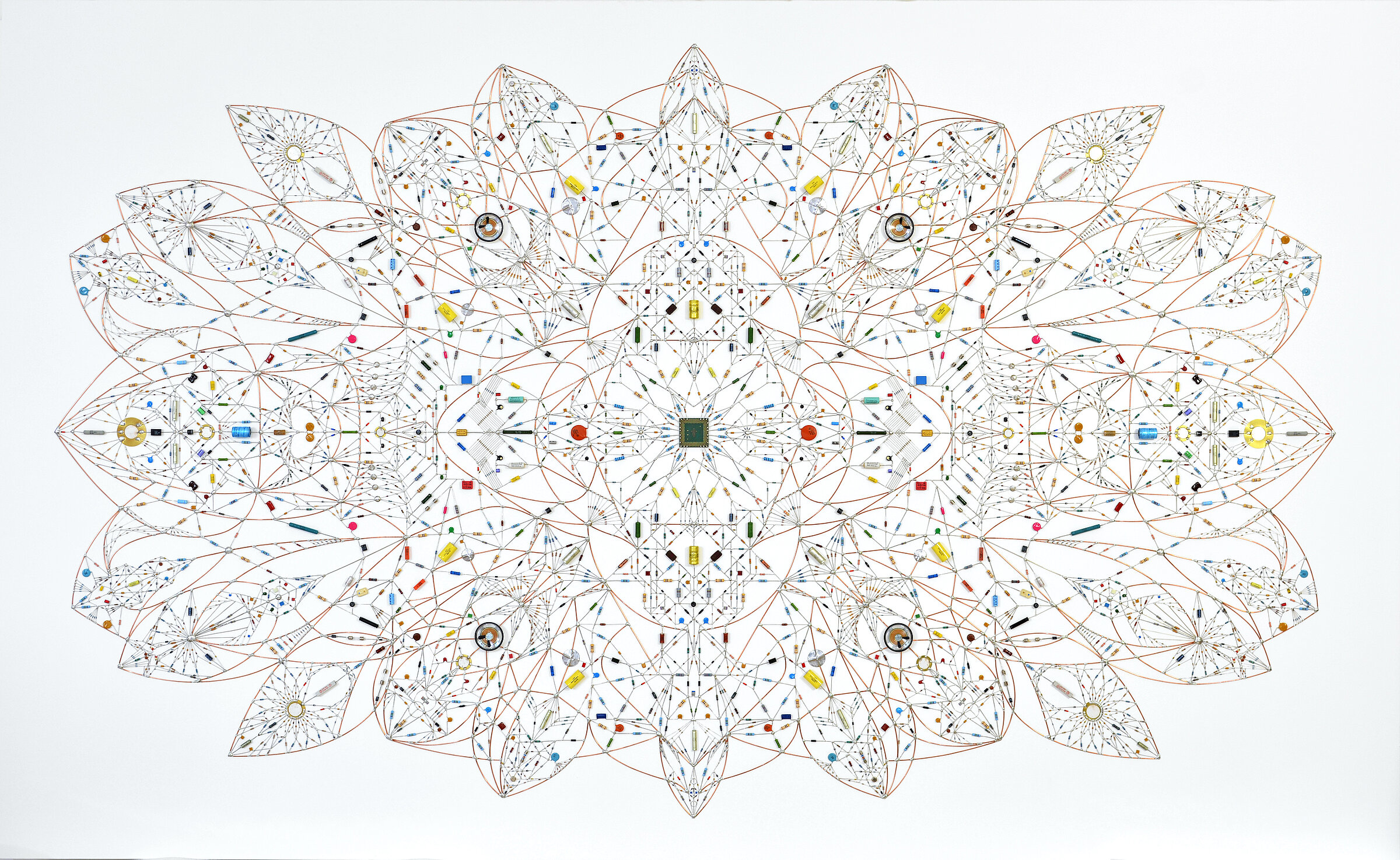

Etwa 100 Veranstaltungen organisiert das ECDF jedes Jahr. Viele finden im Haus der Digitalisierung in der Wilhelmstraße statt, in dessen Micro Factory Ideen umgesetzt und Prototypen gebaut oder ausgedruckt werden können. Auch zu den verschiedenen Gesprächsformaten bringen die Wissenschaftler*innen häufig Forschungsergebnisse zum Anfassen mit. „Interdisziplinäre Gespräche funktionieren viel besser, wenn man etwas in der Hand hat und nicht nur Visualisierungen sieht.“ So wird Digitalisierungsforschung plötzlich wieder ganz analog.

Im Zukunftslabor Sicherheit, das im ECDF angesiedelt ist, erleben Fachgruppen Projekte aus der Sicherheitsforschung in virtuellen Szenarien. Auch hier sind Prototypen im Spiel, zum Beispiel Schutzanzüge, die Vitalfunktionen von Rettungskräften überwachen und sie verschlüsselt an das Einsatzzentrum senden. Hinzu kommen Science Matches, Brown Bag Meetings, Hackathons und andere innovative Formate. Kao sagt: „Unsere größte Herausforderung ist es, spannend zu bleiben. Nur dann können wir die vielbeschäftigten Berliner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon überzeugen, dass es einen Mehrwert bringt, an den Disziplinengrenzen etwas völlig Neues auszuprobieren.“

Text: Stefanie Hardick