Wie digital müssen Museen sein? Das Projekt museum4punkt0 entwickelt Konzepte, um Ausstellungen auf neue Art erlebbar zu machen – und stellt diese offen zur Verfügung. In Berlin entstehen gleich mehrere Prototypen für die digitale Vermittlung

Text: Mirco Lomoth

Verloren steht die Gestalt in schwarzer Kutte in den Dünen und schaut auf eine dräuend schwarze See. Das Bild „Der Mönch am Meer“ von Caspar David Friedrich hängt in einem Saal der Alten Nationalgalerie und es entfaltet einen besonderen Sog, der einen hineinzieht in den dicken goldenen Rahmen und den Bildraum, zu Gefühlswelten, die von den dunklen Ölfarben hervorgerufen werden – Einsamkeit, Ewigkeit, Endlichkeit.

„Es geht uns nicht darum, das analoge Erlebnis zu ersetzen, wir wollen es ergänzen“, sagt Monika Hagedorn-Saupe von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Sie leitet das Verbundprojekt museum4punkt0, das nach Wegen sucht, um in Zeiten des digitalen Geflackers die Menschen aufs Neue für Museen zu begeistern. „Digitale Technologien geben uns die Möglichkeit, unterschiedliche Erwartungen der Menschen auf vielfältige Weise zu bedienen und emotionale Bindungen aufzubauen“, sagt sie. Sieben Kulturinstitutionen in ganz Deutschland entwickeln und erproben in interdisziplinären Teams und im Dialog mit ihren Gästen eine Vielzahl Prototypen für die digitale Vermittlung – von Virtual-Reality-Installationen, bei denen man zur Größe einer Landassel geschrumpft durch den Boden krabbelt oder als Astronaut*in über die Mondoberfläche hüpft, bis zur Augmented-Reality-App, die Ausstellungen um eine virtuelle Informationsebene anreichert oder einem digitalen Forum für Besucher*innen von Fasnachtsmuseen, in dem diese von ihren Narrenerlebnissen berichten können. In Berlin ist neben den Staatlichen Museen auch die Stiftung Humboldt Forum beteiligt. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien fördert das Projekt bis Ende 2020 mit 15 Millionen Euro.

Viele Museen experimentieren bereits mit digitalen Formaten. Im Louvre können Besucher*innen mit Virtual- Reality-Brillen zur Mona Lisa ins Bild steigen, im Pariser Musée de l’Orangerie virtuell durch die Gärten von Claude Monet spazieren. In der Berliner Alten Nationalgalerie konnten sie im Sommer 2019 zum einsamen Mönch an den Strand treten – wie er aufs Meer schauen und auf die Schiffe, die dort im Wind liegen. Oder lagen, denn Caspar David Friedrich hat sie übermalt. Seine früheren Skizzen wurden erst bei der Restaurierung des Bildes entdeckt. Mithilfe der Virtual Reality (VR) konnten Betrachtende die verborgenen Schichten und Geschichten entdecken, sich intensiv mit dem Motiv und seiner Entstehung auseinandersetzen – und das Original anschließend mit ganz anderen Augen betrachten.

Die VR-Installation, die in Eigenregie der Alten Nationalgalerie entstanden ist, wird von museum4punkt0 beforscht, um herauszufinden, welchen Mehrwert das Medium VR Besucher*innen bieten kann. „Auf den ersten Blick sind digitale Technologien oft sehr verlockend – wir wollen feststellen, wer sie wirklich nutzt und wo sich die Investition für Museen lohnt“, sagt Katharina Fendius, die für die Staatlichen Museen zu Berlin ein Teilprojekt von museum4punkt0 umsetzt.

Jesus im Chat

in den Park Friedrichshain gebracht und von seinem Holzrahmen getrennt worden.

An einem Morgen im August haben Entwickler*innen des gamelab.berlin der Humboldt-Universität zu Berlin im Renaissancesaal des Bode-Museums einen Tisch mit Laptops und Tablets aufgestellt. Auf einer Bank vor dem Fenster sitzen drei von ihnen in der Haltung des Homo digitalis: Rücken und Oberschenkel zu einem U gekrümmt, aufgeklappte Laptops auf den Knien. Eine 600 Jahre alte, orangefarbene Madonna steht übertrieben aufrecht in einer Ecke vor einer tiefblauen Wand.

Im Bode-Museum findet an diesem Tag ein Probelauf der App „Mein Objekt“ statt, die die Stiftung Humboldt Forum im Zuge von museum4punkt0 entwickelt. Tester*innen laufen mit Tablets in den Händen durch die Säle, bleiben vor Bildern stehen, fotografieren sie, schauen, tippen, wischen, lesen, gehen weiter. Alle vier Wochen laufen solche Testings. „Mein Objekt“ wird agil entwickelt,im Verbund mit Besucher*innen und Kurator*innen, nicht im abgedunkelten Programmierstübchen.„Wir wollen das Prinzip des klassischen Museumsguides umkehren, also nicht eine vorkuratierte Anzahl von Objekten auf die Besucher loslassen, sondern mit Algorithmen zunächst ihr Interesse ermitteln und sie dann zu maßgeschneiderten Objekten leiten“, sagt Conrad Mücke, der das Projekt für die Stiftung Humboldt Forum koordiniert. Hat man sie gefunden, beginnen die Objekte zu chatten und Geschichten zu erzählen. „Es ist ein spielerischer Ansatz, man ‚erspielt‘ sich nach und nach die Teile der Ausstellung, die einen am neugierigsten machen.“

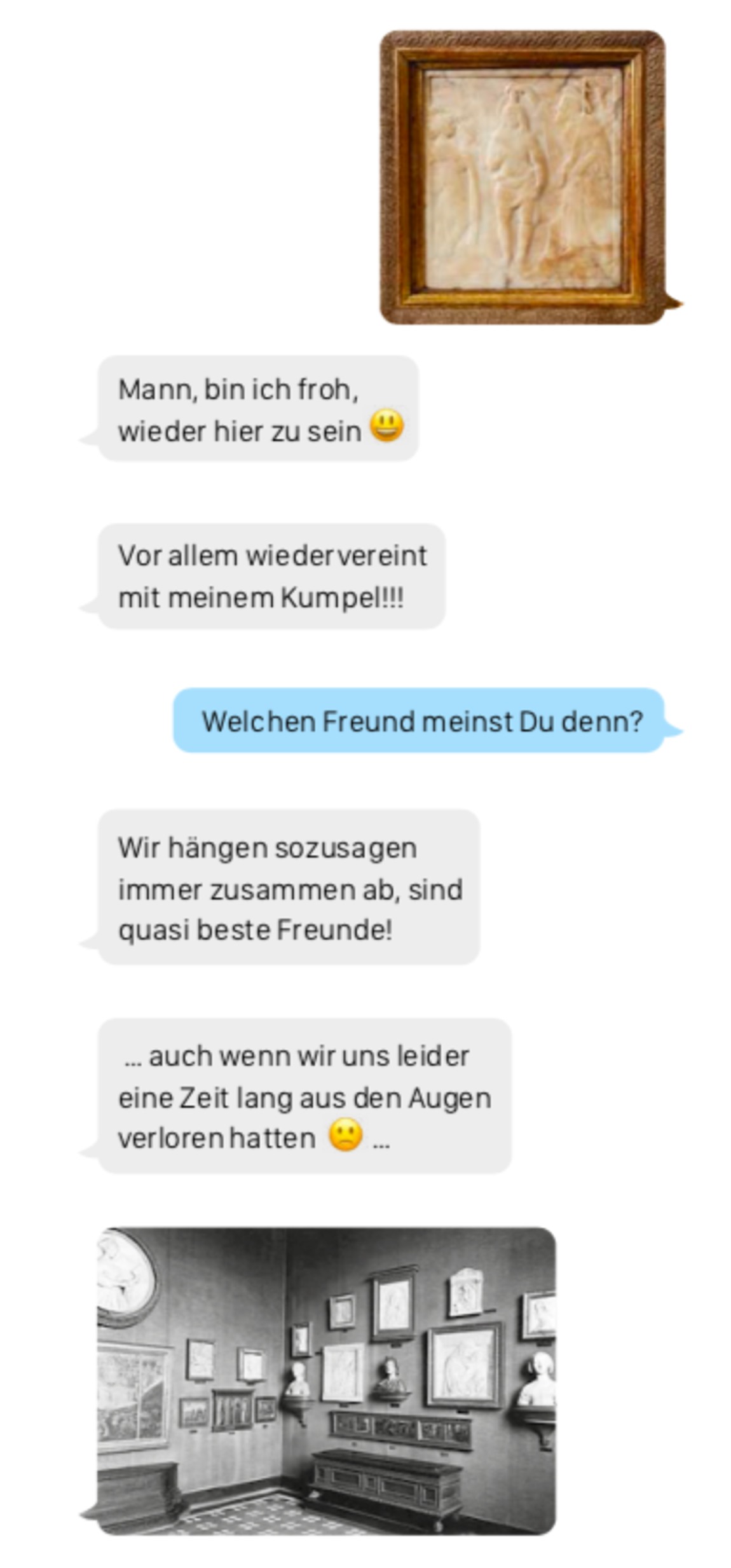

Es beginnt wie bei einer Partnerbörsen-App, nur dass sich statt Menschen Museumsobjekte zur Wahl stellen: Rechts wischen für „gefällt mir“, links für „interessiert mich nicht“. Eine marmorne Hand erscheint auf dem Tablet-Display, sie macht eine heilige Geste. Langweilig – links. Ein steinerner Löwenkopf poppt auf. Spannend – rechts. Irgendwann steht „Perfect Match!“ auf dem Display. Der Deep-Learning-Algorithmus hat entschieden, was zum Tester passt: Ein marmornes Jesus-Relief. Das Werk hängt ein wenig versteckt, es ist gerade mal 30 Zentimeter hoch, eingefasst in einen dicken Holzrahmen. Um 1450 entstand es in der berühmten Werkstatt von Donatello in Florenz: Johannes tauft Jesus mit Wasser aus dem Jordan, drei Engel stehen ihm bei. Der Algorithmus erkennt das Relief, es beginnt zu chatten.

Ist das der Weg ins digitale Museumszeitalter? „Es ist ein Angebot, kein Zwang, die App richtet sich an alle, die bereit sind, mit einem mobilen Gerät durchs Museum zu gehen und etwas Neues auszuprobieren“, sagt Conrad Mücke. „Durch das Spielerische wollen wir die Museums-Fatigue vermeiden, diesen Ermüdungseffekt, der sich durch den Druck einstellt, dass man erst 20 Objekte angeschaut hat und noch 30 fehlen.“

Doch bei aller Verspieltheit soll „Mein Objekt“ auch inhaltliche Tiefe bringen. Die Dialoge entwickeln sich je nachdem, welche der vorgegebenen Antworten die Spielenden wählen. „Wir unterteilen im Gamedesign Komplexität in Level, jedes Spiel fängt relativ einfach an und nach und nach eignet man sich ohne große Anstrengungen ein komplexes Wissen an“, sagt Thomas Lilge, Gründer der Forschungsgruppe gamelab.berlin, die die App für die Stiftung Humboldt Forum praktisch umsetzen. Ein Scoring-Algorithmus registriert zunächst, für welche Objekte sich die Spielenden entscheiden, welche Dialog-Äste sie wählen – und generiert so nach und nach ein Profil. Die Vorlage für die Chats waren klassische Text-Adventure-Spiele, die starke Narrative haben und deren Geschichten sich beim Lesen unterschiedlich entfalten. „Statt Objektivität zu simulieren, wollen wir die Objekte mit unterschiedlichen Stimmen sprechen lassen“, sagt der Linguist und Informatiker Christian Stein, der die App mitprogrammiert hat. „So wird nicht nur gesichertes Wissen erlernt, sondern die Vielschichtigkeit der Objekte erkundet und das Museum zu einem spannenden Spielraum.“

Das Team vom gamelab.berlin verbindet mit der App- Entwicklung auch Forschungsfragen. „Die übergeordnete 111 Frage ist, ob Motivationstechniken aus dem Gamedesignim Museum Anklang finden und einen geeigneten digitalen Zugang zu Ausstellungen schaffen können“, sagt Lilge. Perspektivisch soll „Mein Objekt“ in digitale Besucherguides integriert werden und mit mobilen Endgeräten museumsübergreifend nutzbar sein, sogar offline. „Die App lässt sich für jede Ausstellung nutzen, ohne dass man viel umbauen oder investieren müsste“, sagt Mücke. Die Nutzer*innen können sogar ihre Lieblingsobjekte in der App speichern. „Wir schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit über das Museumserlebnis und den Museumsraum hinaus“, sagt Stein.

Unsichtbares wird erlebbar

In der Gemäldegalerie überreicht Ceren Topcu ein Tablet. Sie hat für die Staatlichen Museen zu Berlin im Rahmen von museum4punkt0 den Prototyp einer Augmented-Reality-App umgesetzt, mit der Besucher*innen Bilder zum Leben erwecken können – und nebenher kunsthistorische Inhalte vermittelt bekommen. Das goldene Klapp-Triptychon von Taddeo di Gaddo Gaddi aus dem 14. Jahrhundert etwa, das in der Ausstellung nicht berührt werden darf, kann man in der App nach Belieben auf- und zuklappen – und so auch die reich bemalte Rückseite betrachten. Hält man das Tablet vor das Porträt des Kaufmanns Georg Gisze von Hans Holbein dem Jüngeren, wird das Originalbild von 1532 wie von einem Röntgenstrahl durchleuchtet und offenbart in den unteren Farbschichten, dass Holbein den Porträtierten ursprünglich frontal dargestellt hatte. „Die Stärke von Augmented Reality ist, dass es Unsichtbares sichtbar macht“, sagt Topcu. „Es schafft einen Wow-Effekt und ist zugleich spielerisch und informativ.“ Für die Inhalte der App hat sie eng mit den Kurator*innen der Gemäldegalerie zusammengearbeitet, die zunächst skeptisch gewesen seien, aber zunehmend eigene Ideen entwickelten. „Wir beobachten, dass die neuen Technologien auch zu einem Sinneswandel innerhalb der Museen führen können“, sagt Topcu.

Aus der Digitalwerkstatt der Staatlichen Museen zu Berlin kommt auch eine Web-App, mit der sich Museumsobjekte als 3D-Bilder aufs Handy holen lassen. Eine Maya-Vase aus dem Neuen Museum etwa, die mit einer imposanten 360-Grad-Kriegsszenerie aus dem 8. oder 9. Jahrhunderts bemalt ist. Sie wurde hochauflösend gescannt und als Punktwolke zu einem 3D-Objekt verarbeitet. Jetzt kann man sie quasi digital in die Hand nehmen, auf dem Display drehen, in sie hineinschauen, den Boden betrachten und heranzoomen, bis die Federkrone eines Maya-Kriegers ganz nah erscheint. Anklickbare Fragezeichen enthalten vertiefende Informationen – etwa die Übersetzung der Maya-Hieroglyphen am Rand der Vase. „Die App ist für alle Arten von Objekten geeignet, auch ein Gebäude, eine Münze oder einen menschlichen Körper könnte man darin in 3D abbilden und mit Text, Sound oder Video versehen“, sagt Timo Schuhmacher, der das Programm mitprogrammiert hat. „Die Inhalte sind einfach anpassbar und die App selbst funktioniert wie eine Website, die auf unterschiedlichen Geräten läuft.“ So ist eine vielseitige Anwendung entstanden, mit der Ausstellungen sich ohne großen Aufwand digital ergänzen lassen.

Museum4punkt0 will offen sein. Alle Prototypen, die in den Teilprojekten entstehen, werden nach dem Prinzip von Open Source veröffentlicht, damit die gesamte Museumslandschaft in Deutschland von den Ideen, Techniken und Erfahrungen profitieren kann. „Wir dokumentieren alles, auch wenn wir scheitern“, sagt Katharina Fendius. „Für andere Institutionen ist das eine tolle Möglichkeit, sich mit digitalen Angeboten vertraut zu machen, um nicht bei Null anfangen oder erst in große Entwicklungsarbeit investieren zu müssen.“ Auch ganz grundlegende Fragen sollen in der Dokumentation beantwortet werden, etwa: Welche Brille eignet sich für eine VR-Installation? Wie pflegt und reinigt man sie am besten? Welche organisatorischen Strukturen sind nötig, um digitale Projekte zu stemmen? Man könnte museum4punkt0 als Selbsterhaltungsversuch begreifen, um die jüngeren Generationen, die ihre Seh- und Swipe-Gewohnheiten bisher meist mit der Jacke an der Garderobe ablegen müssen, wieder fürs Museum zu begeistern. Doch es ist mehr als das. Es ist eine neue Möglichkeit, die Objekte sprechen zu lassen. „Natürlich wird es immer auch Besucher geben, die den ‚Mönch am Meer‘ einfach nur analog auf sich wirken lassen möchten“, sagt Hagedorn-Saupe. „Aber die meisten Besucher erwarten heute mehr, und darauf müssen wir reagieren.“