Über Sprechbriefe ließen sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts akustische Grüße verschicken - der amerikanische Medienwissenschaftler Thomas Y. Levin erforscht die Geschichte eines heute kaum noch bekannten Mediums

Gleichmäßiges Rauschen und ein leises Knistern sind zu hören. Im nächsten Moment ertönt die lebhafte Stimme eines jungen Mannes: „Liebe Lina, hier spricht Josi!“ Ist das der Anfang eines Briefes? Oder eines Telefongesprächs? „Ich bin mit Rosl heute in München und habe das Aufnahmegerät mitgebracht, damit wir Euch einen sprechenden Gruß senden können“, fährt Josi fort. Er betont jedes Wort sehr genau, klingt beinahe mechanisch. Wohl damit die Adressatin – eine Freundin oder Verwandte – alles gut verstehen kann. Die Grüße haben Josi, Rosl und Trude sowie andere Familienmitglieder auf Schallplatte aufgezeichnet und per Post an Lina verschickt.

Wie Josi und Lina haben in den zwanziger bis sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts unzählige Menschen auf der ganzen Welt sogenannte Sprechbriefe versendet und erhalten. Ein Massenphänomen, wie der Medienwissenschaftler Thomas Y. Levin von der Princeton University herausgefunden hat, das erstaunlicherweise heute weitgehend vergessen ist. Vor mehr als zehn Jahren war er zufällig auf die Sprechbriefe gestoßen. Auf einem Flohmarkt in seiner Heimat Princeton im US-Staat New Jersey hatte er ein „kurioses Objekt“ entdeckt: eine Schallplatte, die keine Musik spielte.

„Es war der akustische Brief eines Soldaten“, erinnert sich Levin an den Anstoß, sich mit der Geschichte der Sprechbriefe auseinanderzusetzen. Inzwischen hat er das weltweit größte Archiv für Phonopost eingerichtet. Thomas Y. Levin bekam 2010 die Möglichkeit, als Einstein Visiting Fellow an der Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien der Freien Universität Berlin sein Wissen über die Sprechbriefe vier Jahre lang systematisch zu erweitern und eine wissenschaftliche Publikation zu dem Thema zu schreiben.

Eine Frage beschäftigt ihn vor allem: Wieso ist das weit verbreitete Phänomen Sprechbrief heute beinahe in Vergessenheit geraten – sogar in der Mediengeschichte?

Der Sprechbrief kam per Post

Sprechbriefe sind kurze Nachrichten – in der Regel ein bis zwei Minuten lang –, die mithilfe eines Aufnahmegrammophons auf einer Schallplatte aufgezeichnet wurden. Per Post verschickt, konnten sie vom Empfänger abgespielt werden.

„Es sind private Briefe von einfachen Leuten“, sagt Thomas Levin. „Von Soldaten, die weit weg sind von ihrer Familie, oder von Vätern, die ihren Kindern etwas Persönliches schicken möchten.“ Aufgenommen wurden die Sprechbriefe in Europa, den USA und Südamerika, entweder zu Hause oder in extra dafür eingerichteten Kabinen, ähnlich den heutigen Passbildautomaten.

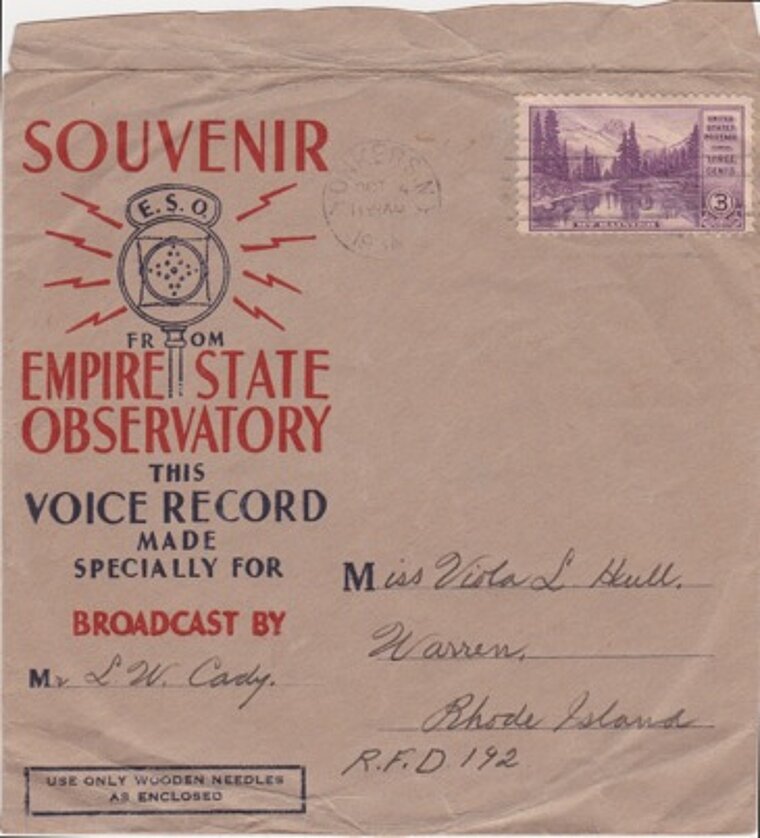

Akustische Grüße versenden war schick, ob vom Empire State Building ...

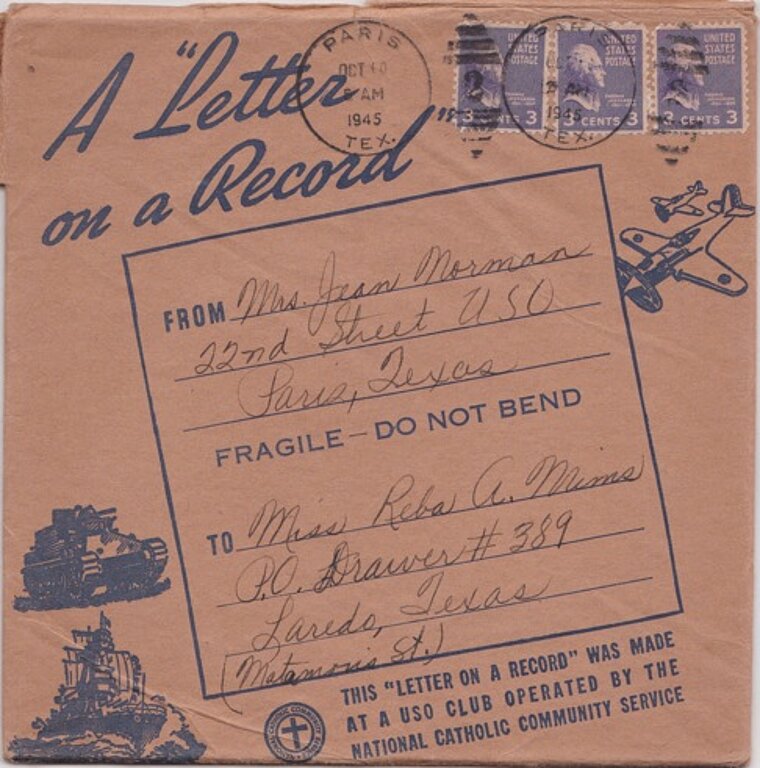

... oder aus dem Freizeitklub.

Handbücher mit Titeln wie "Nimm Schallplatten selber auf" erschienen in mehrfacher Auflage. „Es war eine Massenindustrie“, sagt Levin. Auch zuvor hatte es schon die Möglichkeit gegeben, Musik oder die eigene Stimme aufzuzeichnen. Aber die Etablierung der Schallplatte und die Einführung von Plattenspielern zu erschwinglichen Preisen, mit denen man sowohl abspielen als auch aufnehmen konnte, machten die Technik massentauglich.

Da zu der Zeit auch das Telefonieren noch recht kompliziert und teuer war, habe das Verschicken der Stimme einen besonderen Reiz gehabt, sagt Levin. Menschen, die weder lesen noch schreiben konnten, eröffneten die Sprechbriefe ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation. Besonders in Südamerika, wo der Analphabetismus verbreitet war, sagt Thomas Levin.

In Argentinien wurde 1939 deshalb sogar eine spezielle Aufnahme- und Versandgebühr für Sprechbriefe bei der Post eingeführt, das Servicio Fonopostal. „Der Versand von Schallplatten war im Gegensatz zum Verschicken herkömmlicher Briefe viel teurer", sagt Levin. Dass der Staat neue postalische Tarife eingeführt hat, zeige die Relevanz der Sprechbriefe in der Gesellschaft.

Im Postamt konnte man außerdem für wenig Geld in einem Sprechbrief-Automaten eine Nachricht aufnehmen und die fertige Platte verschicken. Der Empfänger brauchte nicht unbedingt einen Plattenspieler, denn er konnte sich die Nachricht gleich bei der Post anhören. Wer also nicht wie Josi und Rosl ein eigenes Gerät besaß, musste trotzdem nicht auf die „sprechenden Briefe“ verzichten.

Rund 2000 Briefe hat Levin gesammelt

Aufnahmekabinen für Sprechbriefe kamen in den dreißiger Jahren in den USA in Mode, zehn Jahre später waren sie auch in Europa zu finden. Besonders an touristischen Orten wie Vergnügungsparks, Bahnhöfen und großen Kaufhäusern waren sie beliebt, um den Daheimgebliebenen einen Urlaubsgruß der besonderen Art zu schicken.

Thomas Levins Archiv umfasst inzwischen mehr als 2000 Aufnahmen, die der Wissenschaftler bei Online-Auktionen, auf Flohmärkten und bei Tauschgeschäften mit anderen Sammlern erstanden hat. In Archiven wurde er dagegen kaum fündig. „Diese Sprechbriefe sind Unikate mit meist banalen Inhalten. Für Archive waren sie vermutlich einfach nicht interessant genug“, sagt der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln.

Das erklärt seiner Meinung nach auch, weshalb die akustischen Briefe in der Mediengeschichte nicht auftauchen: „Ein Sprechbrief richtet sich immer nur an einen kleinen Empfängerkreis. Er ist kein Massenmedium.“ Ein Massenphänomen sind Sprechbriefe trotzdem gewesen. Als Grund vermutet Thomas Levin unter anderem die Faszination, zum ersten Mal die eigene Stimme zu hören: „Jeder weiß, dass es extrem merkwürdig ist, die eigene Stimme ,von außen‘ zu hören. Sie klingt immer anders, als wir das selbst beim Sprechen empfinden. Für die Menschen in den zwanziger Jahren war das etwas komplett Neues.“

"Nur mit Holznadel abspielen“ lautet der Hinweis auf der AEG-Platte von 1933.

Mit dieser Selbstaufnahmeplatte warb die Firma „Wilcox-Gay“ 1948 für ihren Sprechbrief-Automaten.

Genauso muss es für die Empfänger der Sprechbriefe gewesen sein: schön und merkwürdig zugleich, die Stimme eines geliebten Menschen zu hören, ohne dass er sich im selben Raum befand. „Das hatte auch etwas Unheimliches: Nun war die Stimme nicht mehr an einen Körper gebunden“, sagt Thomas Levin. Keine grundlegende Skepsis, aber gewisse Berührungsängste dem Medium gegenüber habe es durchaus gegeben. „Eine Aufnahme dauerte ungefähr zwei Minuten – eine offenbar lange Zeit, um etwas mündlich mitzuteilen. Viele wussten nicht, was sie erzählen sollten“, sagt Levin. Auch im akustischen Brief der Münchner Familie zeigt sich diese Unsicherheit: „Ich komme mir zwar ein bisschen komisch vor, dass ich zu Euch reden soll statt zu schreiben, ich hoffe aber, dass es Euch auch eine Freude macht“, beginnt Sprecherin Trude etwa ihren Gruß.

Viele schrieben vorher auf, was sie sagen wollten

Für viele Sprechbrief-Neulinge lag die Lösung darin, vorher aufzuschreiben, was sie sagen wollten. Thomas Levin erkennt das an der hölzernen Art, die mehr Vorlesen ist als Sprechen. Dieser Aspekt interessiert den Medienwissenschaftler besonders, da sich auf diese Weise verschiedene Kommunikationsmodelle aus Briefen, Telefonaten und Gesprochenem vermischen.

Bislang sind etwa 50 Tonaufnahmen online zugänglich; der Brief von Josi, Rosl und Trude ist einer davon. Die restlichen Nachrichten möchte Thomas Levin nach und nach der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das Archiv enthält pro Brief eine mit Filtern und spezieller Technik aufbereitete Tonspur sowie eine Transkription der Aufnahme. Hinzu kommen Zusatzinformationen, etwa das Aufnahmedatum oder die Namen der Sprecher, sofern sie ermittelt werden konnten. Abgebildet sind auch Fotos der Schallplatten und die Kuverts, in denen sie verschickt worden waren.

Für Thomas Levin steht die Funktionalität der Datenbank im Vordergrund. So aktualisiert sich das Archiv stetig selbst, damit es trotz ständiger Neuerungen im Internet immer abrufbar bleibt. Die größte Herausforderung sei jedoch nicht die Technik, sondern die Transkription der Tonaufnahmen gewesen: „Die Platten wurden über viele Jahrzehnte meist unter ungünstigen Bedingungen gelagert. Dazu kommt die primitive Aufnahmetechnik, die mit der heutigen nicht vergleichbar ist“, erklärt der Medienforscher.

Außerdem seien manche Schallplatten beim Abspielen beschädigt worden, etwa weil eine falsche Nadel verwendet wurde. „Manche Aufnahmen sind deshalb nur schwer zu verstehen“, sagt Levin. Den Großteil konnten er und sein Team jedoch entschlüsseln und damit ein vergessenes Kapitel der Mediengeschichte neu schreiben. Besonders Sprachforscher würden sich sehr für das Archiv interessieren, sagt Thomas Levin: „Die Aufnahmen sind eine enorme Fundgrube für Akzente und Sprecharten.“

Die Förderung durch die Einstein Stiftung läuft in diesem Jahr aus. Doch Thomas Levin will auf jeden Fall weiterforschen. „Die Kontakte, die ich als Fellow an der Freien Universität geknüpft habe, sind viel wert und werden mir auch weiterhin nutzen.“ Im akustischen Weihnachtsgruß der Münchner Familie ertönt festliche Walzermusik aus dem Hintergrund, während Trude den Abschiedsgruß spricht: „Wir hoffen, dass Ihr alle gesund bleibt und dass wir Euch bald wiedersehen. Schreibt vor allen Dingen, ob Euch diese Platte Freude gemacht hat. Seid nochmal herzlich gegrüßt von uns allen, Eure Trude.“

— Thomas Y. Levin bittet um Unterstützung: Wer Sprechplatten besitzt und sie gerne aufbewahren möchte, möge sich mit Levins Team unter der E-Mail-Adresse phonopost@princeton.edu in Verbindung setzen. Die Wissenschaftler digitalisieren den Tonträger und stellen dem Besitzer eine MP3-Version zur Verfügung.

Weitere Informationen

www.phono-post.org

Text: Verena Blindow

Mit freundlicher Genehmigung der Autorin. Der Artikel ist erstmalig in der Tagesspiegel-Beilage der Freien Universität Berlin vom 6. Dezember 2014 erschienen.