Susan Squier verbindet zwei häufig getrennte Wissensbereiche. Durch die Brille der Kultur- und Erzähltheorien schaut sie auf die Lebenswissenschaften, und fragt: Wie werden Krankheiten, Körperbilder, medizinische und genetische Eingriffe in Romanen und Comics dargestellt? Dabei vertritt sie ein empathisches und engagiertes Wissenschaftsverständnis. Studierende regt sie dazu an, selbst kreativ zu werden, anstatt in Endlosschleife die Werke Anderer zu kommentieren. Frei nach dem Motto, „more making, less criticizing“.

Die Literaturwissenschaftlerin hatte von 1994 bis 2017 den Lehrstuhl English and Women's, Gender, and Sexuality Studies an der Pennsylvania State University, USA inne und ist heute emeritiert. Ihre Forschung verfolgt sie weiter, unter anderem als Einstein Visiting Fellow an der Friedrich Schlegel Graduiertenschule (FSGS), einem literaturwissenschaftlichen Doktorandenprogramm an der Freien Universität. Hier arbeitet sie mit der Gruppe „Pathographics“ über die Erzählweisen und politischen Dimensionen von Krankheitsbildern in Comics. Berlin kennt die Amerikanerin gut: Als Gastforscherin am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung sowie am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte hat sie 2014 und 2015 hier schon viele Monate verbracht. Jetzt hofft sie auf eine baldige Verbesserung der globalen Lage, um wieder nach Berlin zu reisen und ihre Arbeit mit dem „Pathografics“-Team vor Ort fortzusetzen.

Warum haben Sie für Ihre Untersuchung von Medizindiskursen und Körperbildern gerade Comics gewählt?

Als ich 1975 meine erste Stelle an der State University of New York antrat, war diese halb in English Studies, halb in den Women Studies angelegt. Für mich gehörten die beiden Bereiche immer zusammen. Interdisziplinarität, wie sie auch die Einstein Stiftung vertritt, ist für mich ein Muss – gerade heute. Die einzelnen Wissenschaften dürfen nicht nur unter sich bleiben, gleiches gilt für die Kunst. Ich wurde in „klassischer“ Literaturwissenschaft ausgebildet und dachte, jetzt beschäftige ich mich mit „ernster“ Literatur und muss die Comics weglegen. Dann habe ich entdeckt, dass viele sensible und schwere Themen, gesellschaftliche Tabus und Körperlichkeiten besonders gut in der Kombination von Text und Bild vermittelt werden. Nicht nur Ironie kann hier gut wirken. Es können auch verschiedene Welten miteinander verbunden werden.

Ein weiterer Grund ist die lange Geschichte des Comics als ein Medium, das selbst die verstehen, die gar nicht lesen können. Andersherum, auf die Autorschaft bezogen, waren Comics immer auch ein Kanal für alle, denen der Zugang zu den Institutionen, den etablierten Zeitungen oder zum Literaturbetrieb verwehrt blieb.

Ihre Spezialisierung auf „graphische Medizin“ (Graphic Medicine) gehört zu den sogenannten Medical Humanities. Was beinhaltet das Forschungsfeld?

Die Medical Humanities beschäftigen sich mit den kommunikativen und zwischenmenschlichen Seiten der Medizin – damit, wie Krankheit und Eingriffe in den Körper dargestellt und erzählt werden. In manchen Ausbildungsprogrammen in den USA wird Mediziner*innen und Pflegekräften auch Comiczeichnen gelehrt – sie sollen ihre Erfahrungen in Skizzen ausdrücken. Studien haben ergeben, dass diese kreative Praxis die Empathie bei Ärzt*innen und Pfleger*innen steigert. Ein anderes Beispiel ist die Verwendung von Comics zur Information von Patient*innen, etwa als Alternative zur klassischen Broschüre bei einer Beipass-Operation am Herz. Es konnte gezeigt werden, dass es vielen Menschen die Angst vor dem Eingriff nimmt und den Behandlungs-, ja sogar den Heilungsprozess positiv beeinflusst.

Können Comics in schwierigen Lebenssituationen also besonders hilfreich sein?

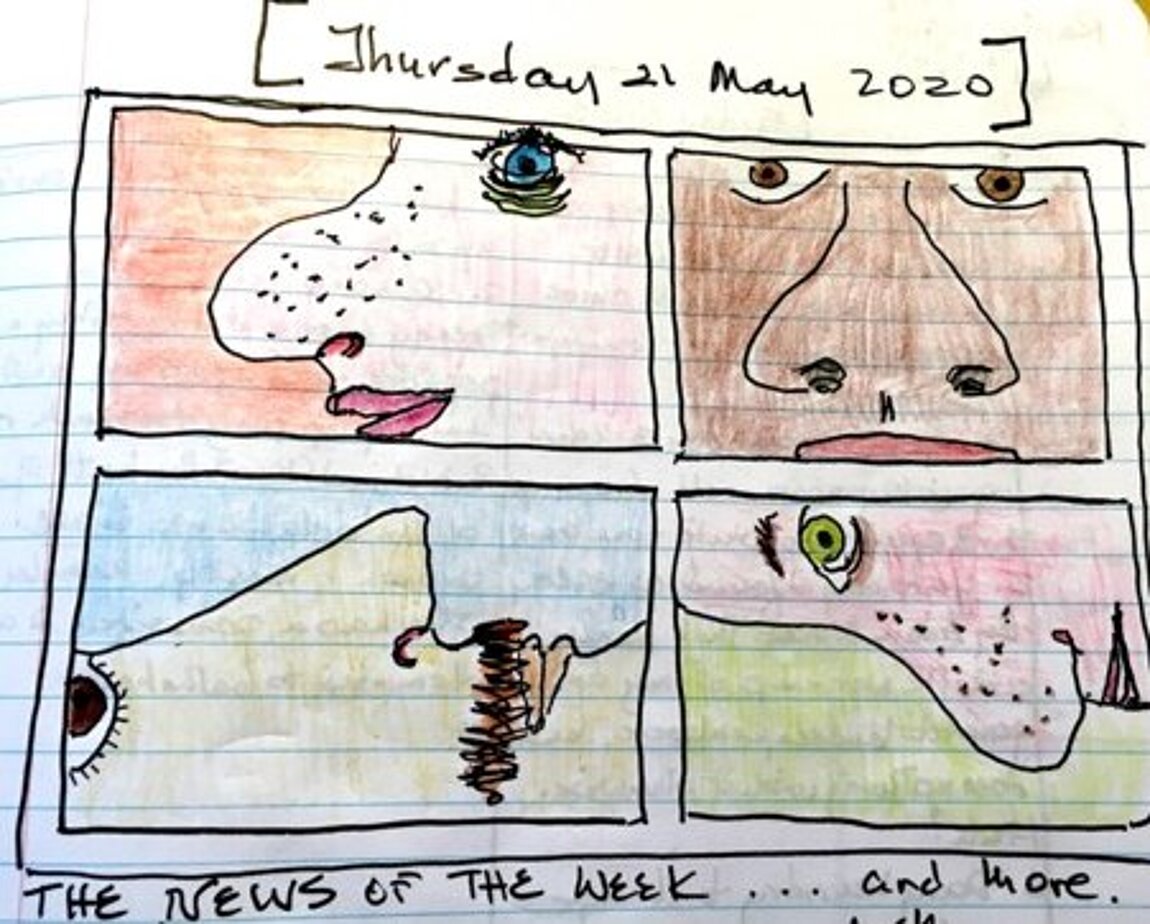

Absolut, in vieler Hinsicht. Neben der eben genannten psychologischen Unterstützung kann man mit ihnen die Gegenwart kommentieren oder dokumentieren. Seit Dezember 2019 führe ich ein Tagebuch aus Notizen und Zeichnungen. Dazu hatte mich die preisgekrönte Cartoonistin Linda Barry inspiriert, die das als eine Art tägliche Reflexionsübung vorschlägt. Zufällig habe ich so eine Art bebilderte Chronik zu den Entwicklungen seit Ausbruch der Coronapandemie erstellt. Es hilft festzuhalten, was zu einem bestimmten Moment als „normal“ empfunden wird und wie sich mit veränderten Umständen auch unsere Wahrnehmung von Alltag und Normalität wandelt.

Es gibt in Deutschland ein Brettspiel, bei dem es gilt, gemeinsam eine Epidemie einzudämmen. Warum ist das Szenario schon lange ein beliebter Stoff für Spiele, Erzählungen und Filme?

Dystopien, also Entwürfe einer bedrohlichen, düsteren Zukunft, faszinieren den Menschen einfach. Das hat sicher mit der Angst vor dem Ende zu tun – denn es ist schwer, sich das „Ende“, vor allem das eigene, vorzustellen. Ein anderer Grund ist das Wiedererlangen von Kontrolle. In nicht allen, aber doch vielen dieser Erzählungen wird die Krise am Ende irgendwie bewältigt. Katastrophenerzählungen sind also oft eine Orientierungshilfe oder der Versuch, auf das schlimmste vorbereitet zu sein. Ich habe in meinem Leben sehr viele dystopische Literatur gelesen und bin, vor allem als Forscherin, ein großer Fan von Margret Atwood.

Ihr erfolgreichstes Buch trägt den Titel „Grenzleben“ (Liminal Lives: Imagining the Human at the Frontiers of Medicine, 2004). Was bedeutet der Ausdruck „liminal“?

Der Begriff Liminalität kommt eigentlich aus der Ethnologie, und zwar von Victor Turners Studien zu Riten in Stammeskulturen: Übergangsriten, Riten zum Eintritt ins Erwachsenenalter, usw. Man kann ihn aber auf allerlei Grenzerfahrungen und Zwischenstadien des menschlichen Lebens beziehen: Geburt, Tod, Übergangsphasen, Krisen, Krankheit, aber auch Momente positiven Wandels, der Reife, des Neubeginns. Sie sind sehr ambivalent, einerseits beängstigend, andererseits kann man aus ihnen lernen und neue Kraft schöpfen.

Und wofür steht das Konzept der Liminalität in Ihrem Buch?

Mit dem Buch wollte ich hervorheben, wie stark Wissenschaften, Gesellschaft, Literatur und Kunst miteinander verstrickt sind. Als es 2004 herauskam, war es die erste Studie, die den kulturellen Einfluss auf medizinische Eingriffe in das menschliche Leben genau in den Blick nahm. Ich habe Erzählungen, vor allem Science Fiction, Archivmaterial aus dem englischen und amerikanischen Gesundheitswesen, und Text aus der Politikberatung zu Fremdtransplantationen und Bioethik untersucht. Viele biomedizinische Entwicklungen, die in den 2000ern möglich wurden, haben schon lange vorher in der Welt der Fiktion existiert. Auch die ethischen und kulturellen Dimensionen der Biomedizin wurden dort thematisiert. Den Begriff der Liminalität verwende ich um zu zeigen, dass Ende des 20. Jahrhunderts Imagination und Wissenschaft zusammengewirkt und unser Grundverständnis davon, was menschliches Leben ist, verändert haben.

Die Pandemie trifft in den USA gerade die körperlich schwachen und sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen hart. Wie bewerten Sie das?

Es ist furchtbar zu sehen, wie die Altenwohnheime, Gefängnisse und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Moment von unserer Regierung vernachlässigt werden. Gerade hier sollte intensiv auf COVID-19 getestet werden. Diese Bevölkerungsgruppen werden als „die Anderen“ etikettiert, es wird nicht so offen ausgesprochen, aber ihre Existenzen werden implizit, durch das Verhalten unserer Regierung, herabgewürdigt. Dabei durchleben wir alle gerade eine äußert „liminale“ Zeit. Wer Glück hat und keine existenziellen Sorgen, kann diesen Moment vielleicht zum Positiven nutzen. Doch viele Menschen, vor allem Trump, wollen diese Grenzerfahrung, die große Ungewissheit angesichts des Coronavirus, einfach nicht wahrhaben. Ich denke, zu viele Leute in den USA haben Angst vor der Veränderung. Sie halten nur an ihrer „Freiheit“, in eine Bar zu gehen oder sich eine Waffe zu kaufen, fest.

Themen wie Krankheit, Altern und Tod sind in den westlichen Kulturen in der Regel nicht so präsent. Denken Sie, der öffentliche Diskurs hierzu wird sich durch Corona nachhaltig verändern?

Das wäre schön, aber ich bin nicht sicher. Zwar denken gerade mehr Menschen darüber nach, was es heißt, sterblich zu sein und Leuten beizustehen, deren Leben gefährdet ist. Aber beängstigend ist wie gesagt, dass einige Menschen in den USA, allen voran unser Regierungschef, meinen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung oder Erkrankungen seien nicht so wichtig. Es gibt aber auch Hoffnung. Ich engagiere mich beispielsweise im „Graphic Medicine Movement“, einer internationalen Vereinigung aus Wissenschaftler*innen, Zeichner*innen und Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Wir wollen eine Plattform für Themen rund um körperliche Versehrtheit schaffen. Dann gibt es tolle lokale Initiativen wie die Gruppe „Reimagine“ in New York. Die bringen medizinisches Personal mit Künstler*innen und Bürger*innen der Stadt zusammen, um sich über Themen wie Trauer und Tod auszutauschen – in Gedichten, Comics, Berichten... Letztens habe ich für sie einen Zeichen-Workshop zur Frage, wie man sich einen „schönen“ Tod vorstellt, gegeben. Das war sehr bewegend.

Haben Sie noch einen guten Wunsch für die Einstein Stiftung?

Ich wünsche mir, dass die Einstein Stiftung und die Stadt Berlin weiterhin interdisziplinäre Forschungsprojekte unterstützen, die die Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften miteinander verbinden. Berlin wird für seinen Einsatz für die Wissenschaft hoch angesehen und genauso dafür, dass hier die Künste so sehr geschätzt und gefördert werden. Für mich ist die Stadt ein ausgezeichnetes Vorbild dafür, wie man schwere Herausforderungen – etwa auch die Coronakrise – meistert: Es werden alle Kräfte vereint, um die verschiedenen wissenschaftlichen und kulturellen Realitäten zu verstehen und zwischen ihnen zu vermitteln.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Squier.

Interview und Text: Eva Murasov

Mai 2020